Holt Euch ein kühles Reissdorf-Kölsch, macht es Euch bequem, hier kommt ne Menge an Informationen! 😉

In römischer und fränkischer Zeit war das Kölner Umland von zahlreichen landwirtschaftlichen Gutshöfen umgeben. Archäologische Funde belegen, dass dies auch im Gebiet von Bickendorf und Ossendorf der Fallwar, ähnlich der „Villa Rustica“ in Müngersdorf.

Erste aktenkundige Erwähnung eines „Bickendorfers“ findet man aus dem Jahre 1202: Herimannus de Bickendorp. Dessen Nachfahre Gerard von Bickendorp (Erwähnung aus dem Jahr 1361) – anscheinend Raubritter – hat dem Cunibertstift durch „Niederbrennung und Verwüstung seiner Güter großen Schaden zugefügt“. Im Zusammenhang mit diesen Missetaten ist „der erwähnte Gerard in Folge seiner heftigen Gegenwehr auf dem Kampfplatze getodtet worden“.

Die Geschichte des Anwesens Subbelrather Straße EckeRochusstraße und seiner Bewohner lässt sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen.

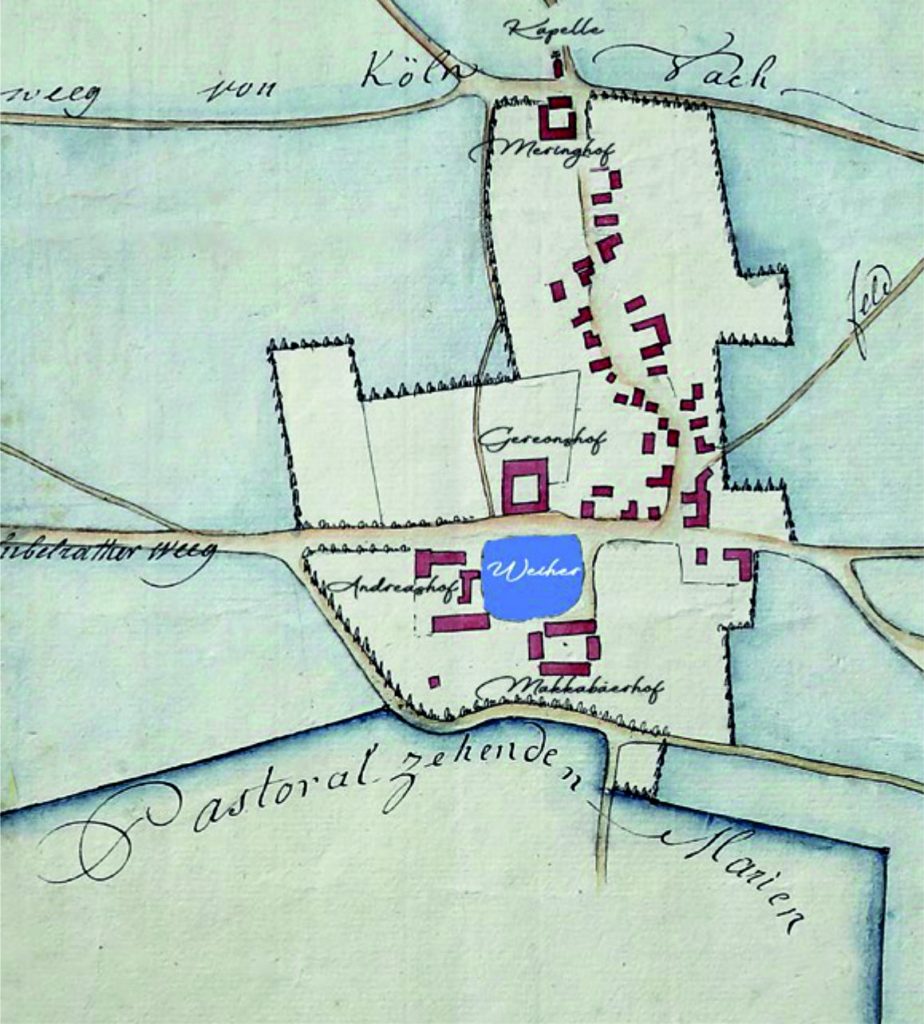

1828 lebten in Bickendorf 257 Seelen. Auf den alten Karten des 18. und 19. Jahrhunderts sieht man die großen Höfe Dornhof, Lindweilerhof, Frankeshof (vormals Subweilerhof) um den Weiher „Kradepohl“ (an der Teichstraße) gelegen und den Meringhof mit der Rochuskapelle. Zwischen Subbelrather Weg und der Rochuskapelle, entlang der „Dorfstraße“, standen noch weitere kleine Höfe und Wohngebäude. In dem Dokument „Wistomb des Gerichts Subweiler“ (um 1579) wird auch ein „hofgen ad olivas nu ad patres societas“ (Olivenkonvent der Franziskaner, später Jesuiten) erwähnt.

Die heutige Subbelrather Straße wird auf den Karten als „Subbelrather Weg“ und die Rochusstraße als „Dorfstraße“ bezeichnet. Den alten Quellen ist zu entnehmen, dass in den Gebäuden im Durchschnitt sechs Menschen lebten. Es ist also davon auszugehen, dass es zu dieser Zeit in Bickendorf nicht mehr als 50 Wohnhäuser gab. Diese waren meist aus Holz, selten aus Feldbrandsteinen, meist mit Ziegeldächern oder auch mit Stroh bedeckt.

- „Die älteren Häuser sind einstöckig, die neueren mit zwey Stockwerken und ca. 4 Schuhe hohen Fenstern und 8 bis 10 Schuhe hohen Zimmern. – Die Keller gewölbt – Abtritte gibt es wenige. Am Subbelrath ist eine Ziegeley mit recht schönem Wohnhause, es ist von Herrn Evers angelegt.“

Um die Lebensumstände der Menschen in dieser Zeit zu verdeutlichen, möchte ich hier aus dem Buch von Carl Anton Werres zitieren 1:

- Klima: „Die Kälte ist in der Regel von Mitte Dezember bis zur Hälfte des Februars am heftigsten. Die Hitze ist gewöhnlich im July und August zu erwarten. Der mittlere Thermometerstand ist + 8,5 Grad, der höchste + 29°, der niedrigste – 17° (vom 24ten Januar 1823)“

- Kleidung: „An Werktagen trägt der hiesige Landmann im Sommer und im Winter wollene Kleidung, hat dabey selten einen Rock an, sondern meistens einen blauen leinenen Kittel, Kamisol, Weste und Überstrümpfe, wollene Mütze, ein leines oder baumwollenes Halstuch. Die Weiber tragen wollene oder leinene Kleider, Halstuch von Cattun (Baumwolle), ein Kleid, welches bis auf die Füße geht, oder Juppen, Jacke und Röcke mit Schürzeln, cattunene Hauben und Kopftücher. An den Füßen Klumpen, Holschen (Holzschuhe), lederne Schuhe und dergleichen mit hölzernen Sohlen. Das Alter macht bey der Kleidung fast keine Verschiedenheit und die Jahreszeit nur die, daß in der wärmeren die Unterschenkel, und bei Weibern und Kindern, auch die Füße blos getragen werden.“

- Reinlichkeit: „Die Reinlichkeit in den Wohnungen des Landmannes ist durchgängig gering. Die Nähe der Stadt Cöln hat noch hierin auf den Landmann, der dort häufig im Verkehr ist, einen guten Einfluß, so daß auf die Körperreinigung mehr Bedacht genommen wird. Die Reinigung der Wäsche geschieht mittels schwarzer Seife. Man legt wöchentlich ein reines Hemd an.“

- Speisen: „Brod, gewöhnlich Roggenbrod, Gemüse aller Art, Obst, Kartoffeln machen die Hauptnahrung. Das Brod ist von guter Beschaffenheit. Aus dem Tierreiche: Vorzüglich Schweinefleisch; in der Regel ißt der Landmann jedoch kein Fleisch; Selten Rind, Kalb und Schöpsen Fleisch (Hammelfleisch) und Fische, Milch, frischer Käse ißt man viel und Butter. Diese bringt man jedoch gerne zum Markt nach Cöln.“

- Getränke: „Das gewöhnliche Getränke der geringen Klasse ist klares Wasser. Bier wird zwar auch getrunken; es ist auf dem Lande meistens sauer, doch es gibt auch hin und wieder recht gutes. Das Bier lieben die hiesigen Bewohner sehr, müssen es aber wegen Geldnoth manchmal entbehren. Brandwein ist in den Wirtshäusern fast immer zu haben. Statt des Kaffees braucht man Cichorien (gemeine Wegwarte) und gebranntes Korn. In der Sommerhitze trinkt man Essig mit Wasser, auch Wasser mit verdünnter Milch und Buttermilch.“

- Vergnügungen: Als solche können Kirchweihen, Kirmessen genannt, angesehen werden; wobey sich die Einwohner ein paar Tage an außergewöhnlichen Speisen und in den Wirthshäusern durch Tanz undKartenspiel ergötzen. Man hält hin und wiederjährlichs Vogelschießen und Erndtefest, wobey esziemlich friedlich hergeht. Die jungen Leute tanzendann, die Alten ziehen sich ein Räuschchen zu. –Trunkenbolde sieht man selten.

- Entbindung: Die Geburtshilfe wird fast ohne Ausnahme nur von Hebammen ausgeübt. Es ist auch der allgemeine Gebrauch, die Entbundenen gleich mit einer guten Portion Brandwein und Kuchen zuregaliren (reichlich bewirten) nicht gut; wie nichtweniger die versammelten Nachbar-Weiber desgleichen erhalten, die am Ende bey ihrer Fröhlichkeit großen Lärm machen.

Um den „Menschenschlag“ aus dieser Gegend zu charakterisieren, nachfolgend ein Zitat der Volksschullehrerin Maria Hollmann von 1948 2:

- „Der Alteingesessene fällt dem Beobachter durch sein lebendiges Heimatbewußtsein auf. Den Zugezogenen betrachtet er zuerst mißtrauisch. Körperlich ist es ein ziemlich großer und kräftiger Volksschlag. Im Verhältnis zum sonstigen Rheinländer wirken die Bewegungen langsamer und bequemer. Die Arbeit wird ruhig ausgeführt und die Kraft gut verteilt. … Ich kann nicht sagen, daß unsere alten Familien sich durch besondere Klugheit auszeichnen. Wenn der angestammte Bürger auch häufig engstirnig ist, so versteht er doch in erfinderischer Weise sich seine Vorteile zu sichern. … . Bei aller Eigenbrötlerei tritt immer ein warmes Gefühl für die Lage der Mitmenschen hervor… …“ 2

Karte vom Stift Gereon 1792

Karte vom Stift Gereon 1792

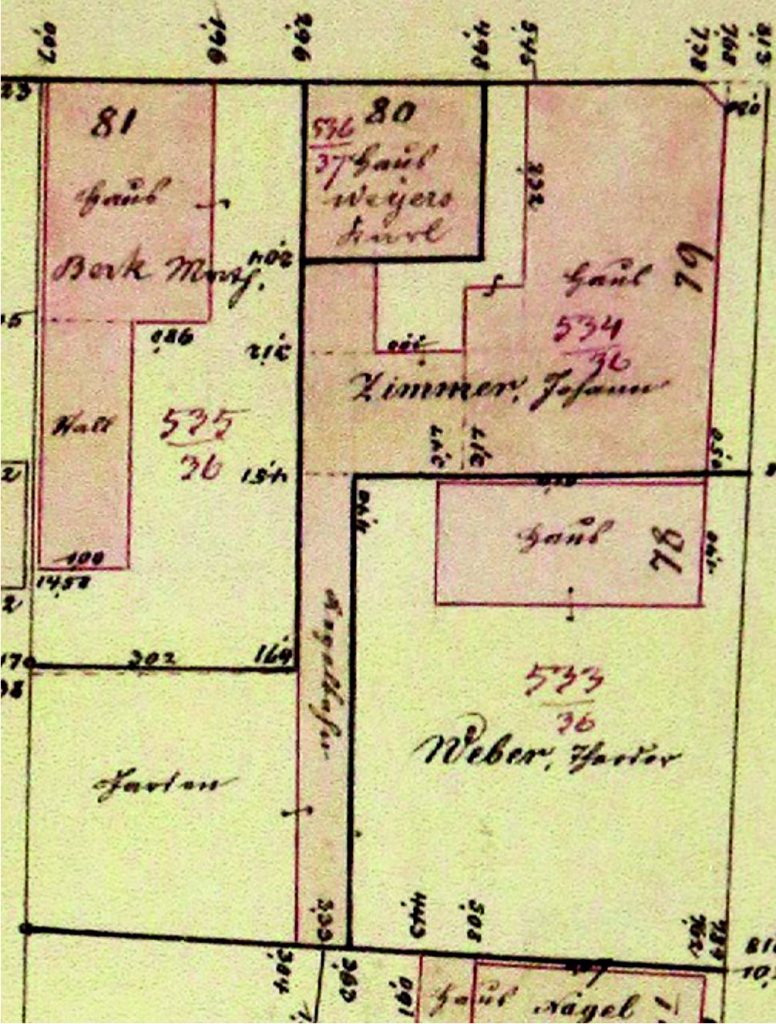

Auf der „Carte über den Bickendorffer Zehenden“ von 1792 erkennt man den Ursprung des heutigen Gebäudekonglomerates.

Der älteste heute noch erkennbare Teil des Hauses, ein kleiner Gewölbekeller mit gemauertem Backofen, befindet sich unter der Damentoilette der heutigen Gaststätte. Dieser Keller gehörte zu einem bescheidenen Wohnhaus, hinter dem sich eine kleine Scheune befand. Den Grundriss dieses Wohnhauses kann man heute noch im Gastraum nachvollziehen: Dort, wo sich der Eichenboden vor und auf der Empore erstreckt und sich die beiden hinteren Fenster zur Subbelrather Straße befinden.

Diese „Gebäudlichkeiten im Dorfe Bickendorf“ mitsamt „mehrerer zugehöriger Ackerparzellen“ gehörten Martin Zimmer (1788 – 1842) und seiner Frau Gertrud geborene Baedorf.

1794 I Napoleon besetzt Köln

Nach Napoleons Einmarsch ins Rheinland und der anschließenden Angliederung in den französischen Staat wurden die Besitztümer der Kölner kirchlichen Institutionen im Rahmen der Säkularisierung zwischen 1802 und 1813 verkauft. Der Verkauf setzte sich unter preußischer Herrschaft ab 1818 fort. Die großen Höfe in Bickendorf gehörten zum Stift St. Gereon (Dornhof), zum Stift St. Andreas (Subweilerhof) und zum Kloster „Zu den Machabäern“ (Lindweilerhof). Bis zur Säkularisierung besaßen die kirchlichen Institutionen im Kanton Weiden, wozu die Bürgermeisterei Müngersdorf und somit auch Bickendorf gehörte, nahezu 60 Prozent der Ländereien. Es ist gut möglich, dass Martin Zimmer als Pächter oder Bauer zu dieser Zeit das kleine Gehöft erwarb.

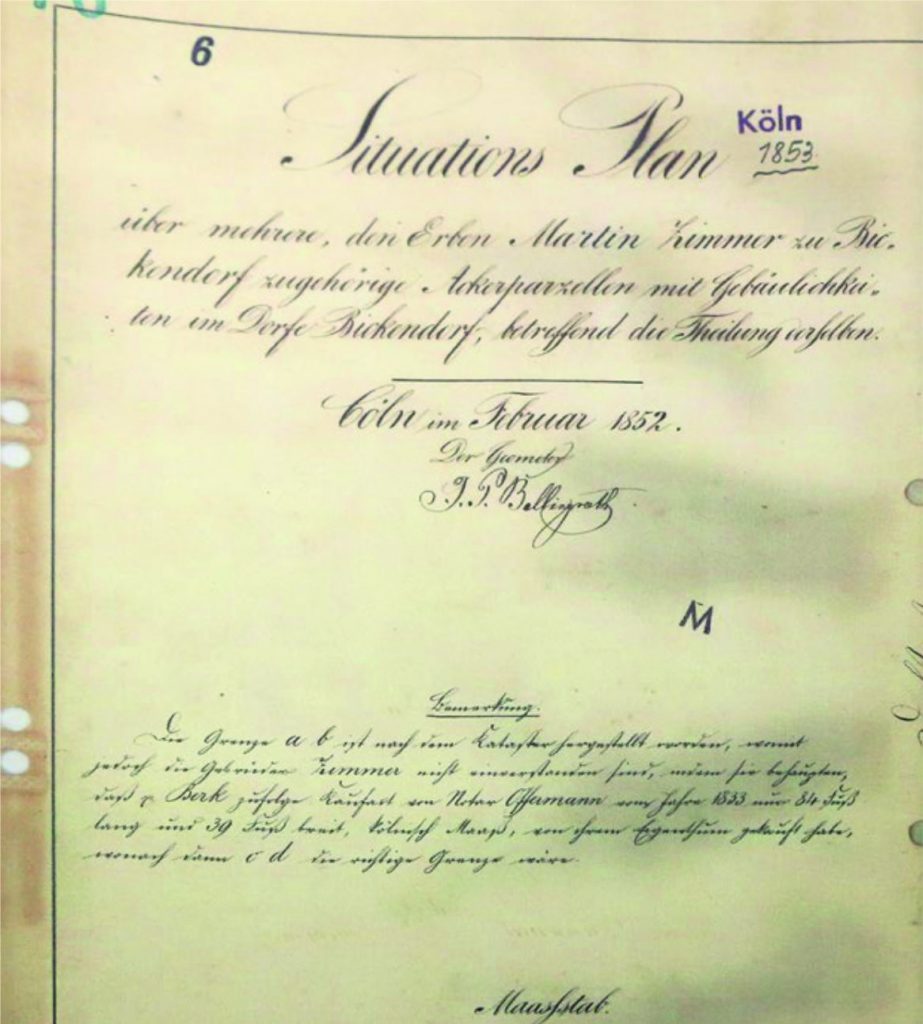

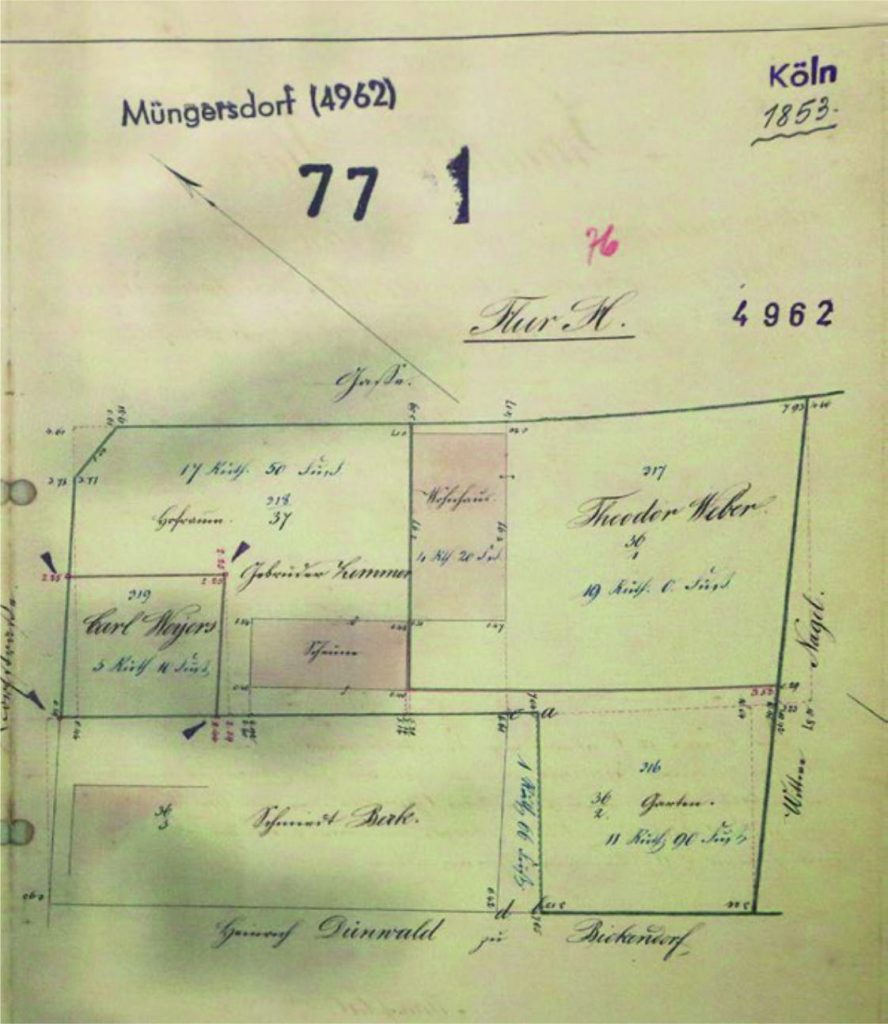

Nach dem Tode Martin Zimmers wurden dessen Besitztümer vererbt. Seine älteste Tochter Gertrud (1817 – 1859) und ihr Ehemann Theodor Weber erbten das kleine Wohnhaus. Zu dieser Zeit war es üblich, dass die Hauserben gemeinsam mit der verwitweten Mutter das Haus bewohnten. Die restlichen Ackerparzellen und die kleine Scheune erbten Martin Zimmers Söhne, die Gebrüder Josef, Peter und Johann Zimmer. Das Grundstück, auf welchem heute das Haus Rochusstraße 60 steht, war schon 1833 von Martin Zimmer an einen Schmied namens Berk verkauft worden. Der „Situationsplan von 1852“ ist aufgrund von Grenzauseinandersetzungen mit Herrn Berk angefertigt worden.

1845 I Gründung Ehrenfeld

Ab 1852 wurden die Ackerparzellen bebaut. An der Rochusstraße 62 entstand ein kleines Häuschen, das Geburtshaus von Carl Weyers, dem Gründer der Bickendorfer Essigfabrik in der Nagelschmiedgasse.

Carl Weyers mit Frau und Söhnen

Carl Weyers mit Frau und Söhnen

Entlang der Subbelrather Straße entstanden zwei Gebäude der Gebrüder Zimmer neben dem ehemaligen Elternhaus: Ein zweigeschossiges Haus an der Straßenecke, wo sich heute der Haupteingang der Gaststätte befindet – mit Erdgeschoß und Obergeschoß – und ein weiteres Haus zwischen Eckhaus und Elternhaus, wo sich heute der Nebeneingang der Gaststätte mit der Bierklappe befindet. In diesen Gebäuden befand sich die Gaststätte Zimmer.

Situationsplan

Situationsplan

Über mehrere, den Erben Martin Zimmer zu Bickendorf zugehörige Ackerparzellen mit Gebäudlichkeiten im Dorfe Bickendorf, betreffend die Teilung derselben.

Cöln im Februar 1852

Der Geometer

J.P. Bollingrath

Bemerkung

Bemerkung

Die Grenze a b ist nach dem Kataster hergestellt worden, womit jedoch die Gebrüder Zimmer nicht einverstanden sind, indem sie behaupten, dass Berk zufolge Kaufakt von Notar Offermann vom Jahre 1833 nur 84 Fuß lang und 39 Fuß breit, kölnisches Maaß, von ihrem Eigentum gekauft habe, wonach dann c d die richtige Grenze wäre.

Zu dieser Zeit, zwischen 1840 und 1860, fanden in Bickendorf und Ossendorf große Veränderungen statt. Die Rochuskirche wurde gebaut und der jüdische Kaufmann Julius Harff baute den alten Machabäerhof zu einem stolzen Rittergut aus. Emil Pfeifer kaufte das Ossendorfer Gut Frohnhof für seine Zuckerproduktion und die benachbarte Barbarakapelle mitsamt Friedhof zum Bau einer herrschaftlichen Villa. Der Kölner Regierungsbaumeister Mathias Biercher baute auf dem Gelände des ehemaligen Subweilerhofes eine neue Hofanlage. Alles in allem waren es günstige Zeiten zur Gründung einer Gaststätte.

Im Jahr 1858 wurden Katharina und 1860 Anna Maria Zimmer als Töchter von Johann Zimmer und seiner Frau Margareta geboren. 1859 verstarb Johanns Schwester Gertrud Zimmer mit 42 Jahren. Ihr Mann Theodor Weber heiratete später Clara Pütz und bewohnte mit ihr weiterhin Gertruds ehemaliges Elternhaus.

Katharina Zimmermann, geborene Zimmer um 1905

Katharina Zimmermann, geborene Zimmer um 1905

1868 wurde die „Gastwirtschaft Johann Zimmer“ um eine Kegelbahn mit Kegelzimmer erweitert

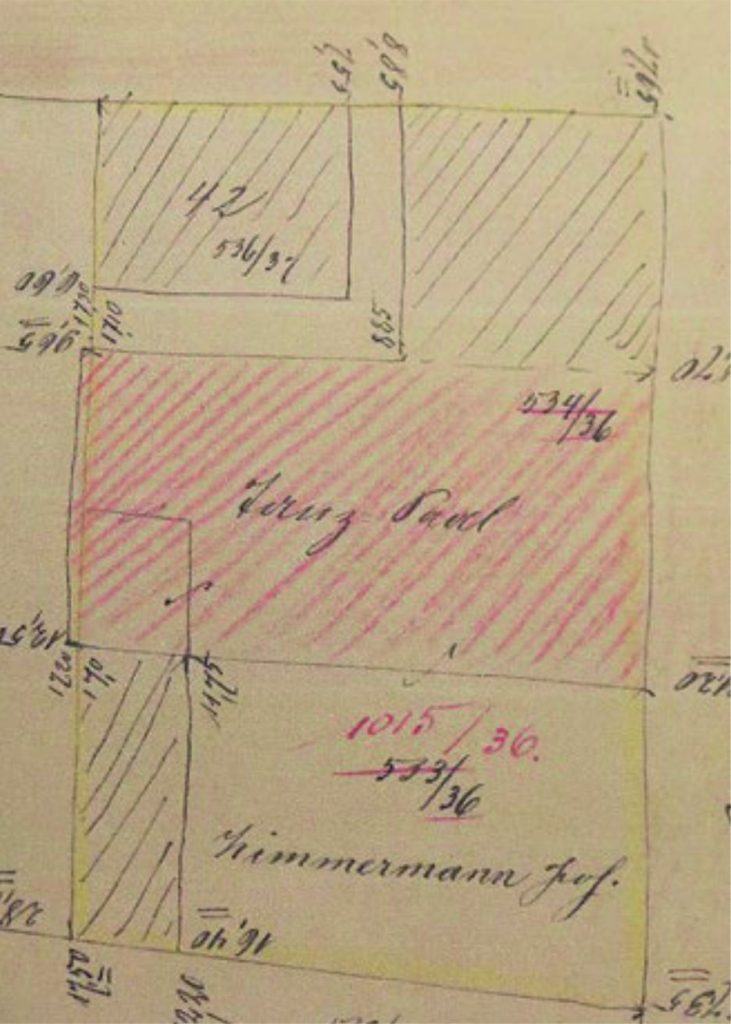

Aufrissplan von 1868 zum Bau der Kegelbahn

Aufrissplan von 1868 zum Bau der Kegelbahn

Die kleine alte Scheune verschwand. Die Kegelbahn hatte zu beiden Langseiten zahlreiche Fenster sowie Dachfenster. Heute befinden sich die Gastronomieküche, der Seminarraum und ein Raum des Weinladens in diesem ehemaligen Kegelbahngebäude.

1879 I Stadtrechte Ehrenfeld

Im Jahr 1886 übernahmen Tochter Katharina Zimmer (jetzt Zimmermann) und Schwiegersohn Johann Zimmermann (1854 – 1920) die elterliche Gaststätte.

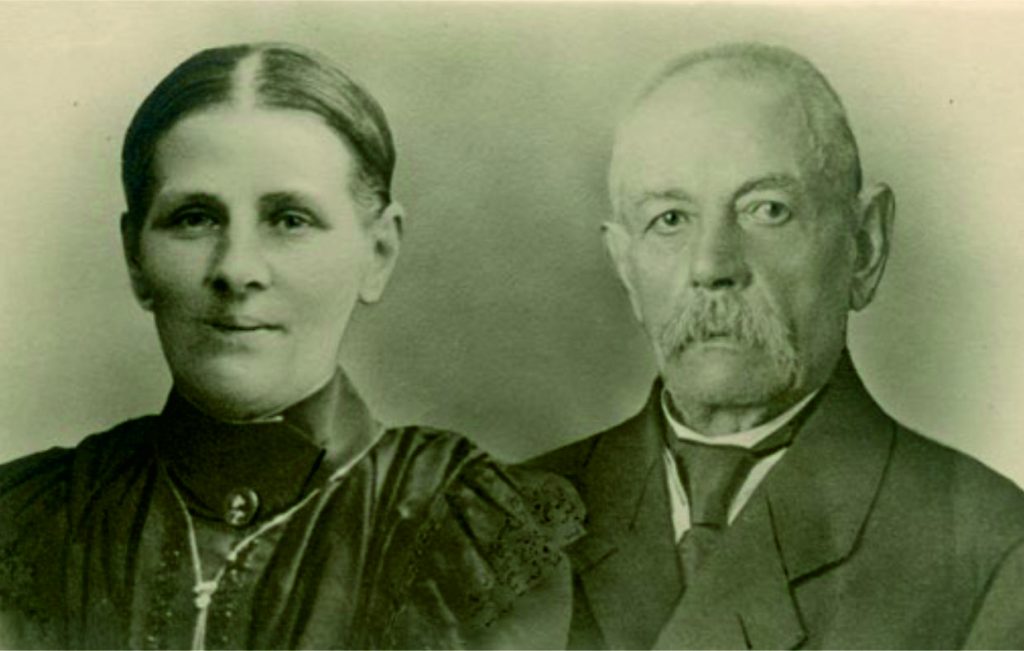

Johann und Katharina Zimmermann 1919

Johann und Katharina Zimmermann 1919

Am 14.2.1889 kam deren Sohn Heinrich zur Welt. Zu dieser Zeit fanden große Um- und Erweiterungsbauten des Gasthauses statt. Bis 1890 wurde über der Gaststätte und der Kegelbahn ein 200 qm großer Tanzsaal errichtet.

Aufrissplan von 1891 zum Bau des Tanzsaals

Aufrissplan von 1891 zum Bau des Tanzsaals

Das großelterliche Häuschen wurde dafür abgerissen und das Gaststättengebäude um diesen Grundriss erweitert. Der große Tanzsaal war über eine breite eiserne Außentreppe zu erreichen.

Hier sollten sich im Laufe der Jahre zahlreiche Bickendorfer und Ossendorfer Ehen anbahnen. Außerdem gab es einen „schönen Garten“ für die Gäste. In dieser Zeit nannte sich das Gasthaus „Schenkwirtschaft am Kreuzweg v. Johann Zimmermann“.

Im Jahr 1901 wurde Johann Zimmermann zum 25jährigen Betriebsjubiläum mit einem Ehrendiplom des „Rheinisch-Westfälischen Wirthe-Verband“ geehrt.

Im Jahr 1901 wurde Johann Zimmermann zum 25jährigen Betriebsjubiläum mit einem Ehrendiplom des „Rheinisch-Westfälischen Wirthe-Verband“ geehrt.

1914/18 I Erster Weltkrieg

Die Eheleute Zimmermann bekamen neben Sohn Heinrich noch die Kinder Gerhard, Maria und mindestens 5 weitere Kinder, die offensichtlich früh verstarben. Während des 1. Weltkriegswaren die Söhne Heinrich und Gerhard an der Front.

Heinrich Zimmermann 1. Weltkrieg

Heinrich Zimmermann 1. Weltkrieg

Feldpost 1. Weltkrieg

Feldpost 1. Weltkrieg

1920 starb Johann Zimmermann und die dritte Generation übernahm den Gastbetrieb.

Heinrich (Hein) und sein Bruder Gerhard (Jirrat) heirateten die Schwestern Kätt und Tilla Stiell.

von links: Kätt, Heinrich und Tilla

von links: Kätt, Heinrich und Tilla

Diese bewohnten mit ihrer Schwester Traut, Bruder Johann und ihren Eltern Ottilie und Josef den benachbarten ehemaligen Dornhof (heute Subbelrather Straße 527).

Hochzeitsfoto Gerhard Zimmermann und Tilla Stiell

Hochzeitsfoto Gerhard Zimmermann und Tilla Stiell

Dornhof von der Subbelrather Straße mit Josef Still (Stiell) und zwei Töchtern.

Dornhof von der Subbelrather Straße mit Josef Still (Stiell) und zwei Töchtern.

Dornhof innen mit Ottilie Still (Stiell), Sohn Johann, 3 Töchtern und Schwein Gottfried

Dornhof innen mit Ottilie Still (Stiell), Sohn Johann, 3 Töchtern und Schwein Gottfried

Ursprünglich hieß die Familie eigentlich Still. Anfang des Jahrhunderts sorgte ein Übertragungsfehler beim Meldeamt für die neue Schreibweise Stiell.

Hein und Kätt, verheiratet seit 1920, bekamen 1927 mit Sohn Josef ihr einziges Kind.

Josef Zimmermann mit Hündchen 1928

Josef Zimmermann mit Hündchen 1928

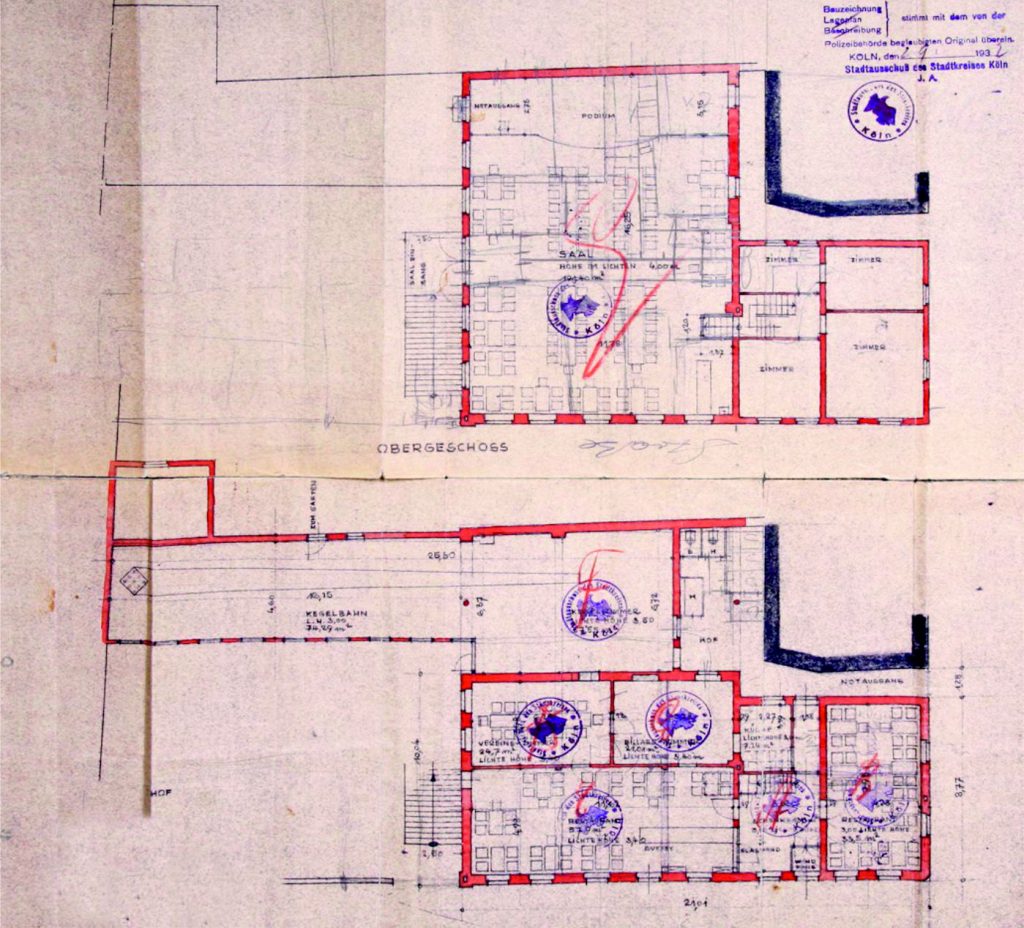

1932 reichte Heinrich Zimmermann ein Konzessionsgesuch für die Gaststätte inklusive Kegelbahn und Tanzsaal ein.

Konzessionszeichung von 1932

Konzessionszeichung von 1932

Restauration Heinrich Zimmermann 1930er Jahre

Restauration Heinrich Zimmermann 1930er Jahre

Thekenraum um 1950

Thekenraum um 1950

Gastraum um 1950

Gastraum um 1950

Spätestens seit diesem Zeitpunkt hieß das Lokal „Restauration Heinrich Zimmermann En d’r Lier“. Aus dem Ripuarischen übersetzt könnte es heißen „In der Leier“, „In der Lehre“ oder „In der Lerche“; man kann heute nur noch mutmaßen, welche Bedeutung Heinrich Zimmermann im Sinn hatte. Da Heinrich Zimmermann sich zu Lebzeiten nicht als Musiker oder Ornithologe betätigte, schließt der Autor, dass es sich um „die Lehre“ handelt.

Auf der „Weltfachaustellung“ in Paris 1937 erwarb Heinrich Zimmermann eine neue Kegelbahn. Anfang der 1950er Jahre wurde diese auf „vollautomatisch“ umgestellt und der „Kegeljunge“ wurde überflüssig.

Ab 1942/43 fanden im großen Tanzsaal und auf dem Hof Umbauten statt, um französische Zwangsarbeiter unterzubringen. Auf dem Hof wurden Gebäude für Waschräume, Toilettenanlagen und weitere Schlafmöglichkeiten errichtet. 1943 taucht auf einer Kanalbaurechnung die „Arbeitsgenossenschaft für französische Zivilarbeiter“ als Eigentümer und Auftraggeber auf.

1939-1945 I Zweiter Weltkrieg

Amerikanischer Soldat 6. März 1945 an der Kreuzung Subbelrather Straße Rochusstraße

Amerikanischer Soldat 6. März 1945 an der Kreuzung Subbelrather Straße Rochusstraße

Während des zweiten Weltkriegs blieb das Gasthaus von größeren Zerstörungen durch alliierte Bombenangriffe verschont. Dennoch hatte der schreckliche Krieg katastrophale Folgen für die Eheleute Zimmermann. Sohn Josef fiel an einem der letzten Kriegstage im Alter von nur 18 Jahren.

Josef Zimmermann 1943

Josef Zimmermann 1943

Nach dem Ende des Krieges wurden der große Tanzsaal und die Anlage auf dem Hof zu einer Flüchtlingsunterkunft ausgebaut. Nachdem Kätt Zimmermann 1953 starb, verkaufte Heinrich 1955 das Haus an die Kölner Gastronomin Agnes Schmitz, obwohl sein Bruder Gerhard die Gaststätte seit 1952 betrieb. Dies führte zu einem lebenslangen Zerwürfnis zwischen Heinrich und Gerhard, dessen Frau Tilla und Familie Stiell.

Vor 1952 bewirtschaftete Gerhard Zimmermann die „Restauration Gerhard Zimmermann“ in der Wissmannstraße 1

Vor 1952 bewirtschaftete Gerhard Zimmermann die „Restauration Gerhard Zimmermann“ in der Wissmannstraße 1

Neben der Gaststätte betrieb Agnes Schmitz in den Anbauten der Flüchtlingsunterkünfte entlang der Subbelrather Straße einen Blumenhandel und eine Schneiderei.

Agnes Schmitz 1956

Agnes Schmitz 1956

Ende der 50er Jahre wurden die Flüchtlingszimmer im Tanzsaal zu zwei geräumigen Wohnungen umgebaut. 1961 wurde, nach langem zähen Ringen mit dem Kölner Bauamt, die alte Eisentreppe zum Tanzsaal durch ein modernes, überdachtes Treppenhaus ersetzt.

Anfang der 60er Jahre pachtete Willi Leisiefer die Gaststätte und führte diese über 10 Jahre sehr erfolgreich. Während dieser Zeit betrieb Agnes Schmitz‘ Sohn Toni in dem Hofgebäude einen Vertrieb für Nahrungs- und Genussmittel.

1961 I Bau der Berliner Mauer

Im Jahr 1965 verstarb Heinrich Zimmermann. Er wohnte bis zu seinem Tod in der Wohnung über dem Thekenraum. In den 70er Jahren bewirtschaftete Paul Töller die Gaststätte „En d’r Lier“. Die Hofgebäude wurden von einer italienischen Großfamilie bewohnt. Im Jahr 1978 verstarb Agnes Schmitz.

In den 80er Jahren begann der Niedergang der alteingesessenen Gaststätte mit vielen wechselnden Pachtverhältnissen. Zu dieser Zeit befand sich in dem Hofgebäude entlang der Subbelrather Straße ein Restaurationsbetrieb für Oldtimer, betrieben von Michael Reip und Michael Schmitz.

Als 1988 der letzte Pächter die mittlerweile baufällige Gaststätte räumte, entschlossen sich Michael Schmitz und Michael Reip, das Lokal radikal umzubauen.

Silvestereinladung 1988

Silvestereinladung 1988

Am 20. August 1988 eröffnete, dem damaligen Zeitgeist entsprechend, die Kneipe „Wutzstock“ mit dem Slogan „Bier, Musik und Schweinebesen“.

Die angeschlossene Oldtimerwerkstatt firmierte unter dem gleichen Namen. Aus dem Rotbuchenholz der altehrwürdigen Kegelbahn wurden über 20 Meter Theke, 3 Stehtische und 8 Bistrotische gefertigt. Das Wutzstock war eine der ersten „Szenekneipen“ im Stadtbezirk Ehrenfeld – ein Pionier der heutigen Gastroszene.

„Wutzstock“ ab August 1988

„Wutzstock“ ab August 1988

Ende der 80er Jahre wurde der städtische „Fluchtlinienplan“ aus dem Jahre 1938 aufgehoben. Diesem Plan zufolge sollte eine Freifläche geschaffen werden, um eine Straßenbahnlinie von der Subbelrather Straße über den Häuschensweg auf die Venloer Straße zu führen. Betroffen von diesem Fluchtlinienplan waren die Häuser Subbelrather Straße 533 bis 543 und Rochusstraße 60 und 62. Dieses Vorhaben hatte in den vorangegangenen 50 Jahren größere Umbauten an diesen Gebäuden verhindert.

1989 I Fall der Berliner Mauer

Nach langem, zähem Ringen mit dem Kölner Bauamt wurde 1993 mit der Erneuerung des Dachstuhls begonnen. Dort entstanden 3 Wohnungen. Kurz darauf wurde als Wahrzeichen die „Wetterwutz“ auf dem höchsten Punkt des Daches installiert

Dachausbau 1993

Dachausbau 1993

Von 1993 bis 1997 pachtete Bärbel Sommerfeld das Wutzstock. Sie war zuvor schon als Geschäftsführerin für Schmitz und Reip tätig. Ab 1997 übernahmen Albert Klein und seine Frau Inge. Sie boten vielen Musikbands und der Kleinkunst eine Bühne. Legendär waren die Karnevalssitzungen und die jährliche Weihnachtsrevue.

Im Jahre 2001 eröffnete im „Hofgebäude“ ein Weinladen, welcher zunächst als „Weinturm“ firmierte. 2002 wurde, wieder nach langem, zähen Ringen mit dem Kölner Bauamt, ein Turm mit einer 50 qm großen Wohnung gebaut. Diese kleine Wohnung erstreckt sich über die oberen 3 Etagen.

Wutzstock 2003

Wutzstock 2003

Im Jahr 2007, fast 20 Jahre nach seiner Eröffnung, war auch das Wutzstock schon wieder Geschichte.

Seit November 2007 haben die Gasträume wieder das Erscheinungsbild aus Zimmermanns Zeiten. Alte Eichentüren, antike Fliesen, Feldbrandsteine, Eichendielen und Mooreichenbalken kamen zum Einsatz. Für den Saal wurden Anröchter Bodenplatten aus dem Rückbau eines Rittergutes in Westfalen eingekauft. Hierbei brachte ein Missverständnis den Bauvorgang erheblich ins Stocken. Die bestellten Platten waren anstatt der erwarteten 20 bis 32 Millimeter 20 bis 32 Zentimeter dick. Der gesamte Gastraum musste dafür tiefergelegt werden.

Anröchter Bodenplatten

Anröchter Bodenplatten

Für die Holzvertäfelung der Gaststätte fanden die alten Bodenbretter aus dem Wutzstock Verwendung sowie die Bohlen der zurückgebauten, riesigen hölzernen Essigtanks aus der Essigfabrik Carl Weyers in der Nagelschmiedgasse. Ein Reststück der altehrwürdigen Kegelbahn befindet sich noch um die Säule an der heutigen Theke.

Das Käätzmann’s

Das Käätzmann’s

Bis 2024 betrieben Birgit und Helmut Leuschen in den rekonstruierten Räumlichkeiten das Kääzmann’s.

2025 I Zimmermanns Jassweetschaff

Am 07. Januar 2025 hat der Kölner Gastronom Lutz Nagrotzki Zimmermanns Jassweetschaff in Anlehnung an den historischen Gasthausnamen eröffnet.

Lutz Nagrotzki, Eröffung der „Zimmermanns Jasweetschaff“, 07. Januar 2025 – Bild: T.Hönig

Lutz Nagrotzki, Eröffung der „Zimmermanns Jasweetschaff“, 07. Januar 2025 – Bild: T.Hönig

Die neue Außenwerbung der Zimmermanns Jassweetschaff am Eröffungstag im Schneegestöber – Bild: T.Hönig

Die neue Außenwerbung der Zimmermanns Jassweetschaff am Eröffungstag im Schneegestöber – Bild: T.Hönig

Quellen:

Broschüre „Zimmermanns“

Herausgeber

Michael Schmitz

Bildnachweis: Privat

Gestaltung

Roland Pecher (bueropecher.de)

Die Broschüre wurde erstellt mit freundlicher Unterstützung von

Erweiterung und Umsetzung für die Homepage

Tobias Hönig

Bildnachweis: Siehe Bildunterschrift